我可以用ChatGPT寫論文嗎?

,全稱為Chat Pre- ,據其自我介紹,它是一個由訓練的大型語言模型,被設計用來回答各種問題并為人們提供幫助。據專家介紹,所謂大語言模型,即利用大規模的文本數據進行訓練,能夠生成自然語言的人工智能模型。

圖源:央視世界周刊

2022年11月30日,美國美國人工智能實驗室正式發布。上線僅5天,注冊用戶數就突破百萬;今年1月末ChatGPT論文生成,其月活用戶數破億,就此成為史上用戶數增長最快的消費者應用。其流暢自然的交流能力、近乎人類的表達水平,使很多人將其視為“聊天機器人+知識檢索+文本生成工具”“人工智能的革命性突破”。

風乍起,吹皺一池春水。的出現,也在挑動著學術界與教育界的“敏感神經”。有人痛心疾首地高呼“大學論文已死”,也有人堅定地認為“人工智能只是工具”。

圖源:網絡

可以用寫論文嗎?可以發表?是學術不端嗎?我們究竟應該以怎樣的態度對待人工智能?如何更好地處理人工智能與學術科研之間的關系?已然成為學術界和教育界無法回避的問題。

反方 學術混亂?涉嫌剽竊?

據海外媒體報道,使用完成論文作業,已經逐漸成為美國大學的一種普遍現象。

圖源:網絡

在線課程供應商面向全球1000名18歲以上學生的一項調查顯示,每10個學生中就有超過9個知道,超過89%的學生使用來完成家庭作業,48%的學生用完成小測驗,53%的學生用寫論文,22%的學生用生成論文大綱。

據《紐約時報》1月中旬報道,北密歇根大學的哲學教授 在為自己任教的一門世界宗教課程評分時,讀到了一篇沒有錯別字和語法錯誤的“最佳論文”,簡潔的段落、恰當的舉例和嚴謹的論據,讓教授倍感意外。不料最后發現,這篇論文是學生用完成的。事實上,美國已經有大學生用寫論文,獲得了第一名。

《自然》于去年12月進行的一項調研顯示,293名受訪的教授老師中ChatGPT論文生成,20%已經發覺或目睹學生在用完成作業或論文。對于這種現象,一位加拿大作家 痛心疾首地呼吁:大學的論文已死!

使用來撰寫期刊論文的能力也不容小覷。美國期刊《金融研究快報》上的一篇有關的研究報告顯示,它可以獨立撰寫出一篇金融論文,且論文內容能被相關的學術期刊所接受。

2022年12月一篇由香港人工智能藥物研發公司 發表的利用推測雷帕霉素應用的文章中,被列為第一作者,引發業內爭議。

2022年12月27日,美國西北大學的 Gao等人在預印本資料庫上發表的研究論文,研究團隊通過使用編寫出了令人信服的研究論文摘要ChatGPT論文生成,原創分值100%,并通過剽竊檢查,甚至人類科學家都難以分辨真假。

據權威學術期刊《自然》新聞部報道,截至目前,已經作為合著作者,出現在至少四篇已發表的論文和預印本中。

在此背景下,許多科學家已經開始擔憂沖擊學術圈可能帶來的學術混亂,諸多學術刊物和高校紛紛采取應對行動。

《科學》近日發表了一篇標題為《很有趣,但它不是作者》的文章明確指出,禁止在投稿論文中使用生成的文本。因為《科學》要求投稿論文必須是原創的,所以不能抄襲生成的文本,更不能將列為論文作者。《科學》系列期刊的主編 則公開表示,在《科學》及其子刊中發表的學術文章,不允許將AI列為論文作者。他表示,在沒有適當引用的情況下使用人工智能生成的文本,可能會被視為剽竊。

《自然》則在更新的投稿規則中表示,可以在論文中使用大語言模型生成的文本,其中也包含。但大語言模型只是一種工具,應該在論文的方法部分適當介紹,不能將列為作者。學術期刊出版商愛思唯爾()相關人士在接受英國《衛報》采訪時表達了和《自然》相似的觀點。

1月3日,國際機器學習會議(ICML)發布2023論文征稿公告,會議要求所有研究者,包括審稿人,禁止使用大型語言模型(LLM)編寫論文,如。

法國巴黎政治學院日前明確規定,禁止使用和其他所有基于人工智能的工具完成學習與考試任務。該院學術事務主任表示:“原因之一是它()是基于計算而不是邏輯推理的人工智能,最重要的是,它會給人一種是人類寫出文本的錯覺。對于巴黎政治學院的學生來說,使用這種工具不能保證他們智力上的誠實。”印度雷瓦大學教授表示,會讓人停止思考,會對人類造成傷害。

圖源:公眾號截圖

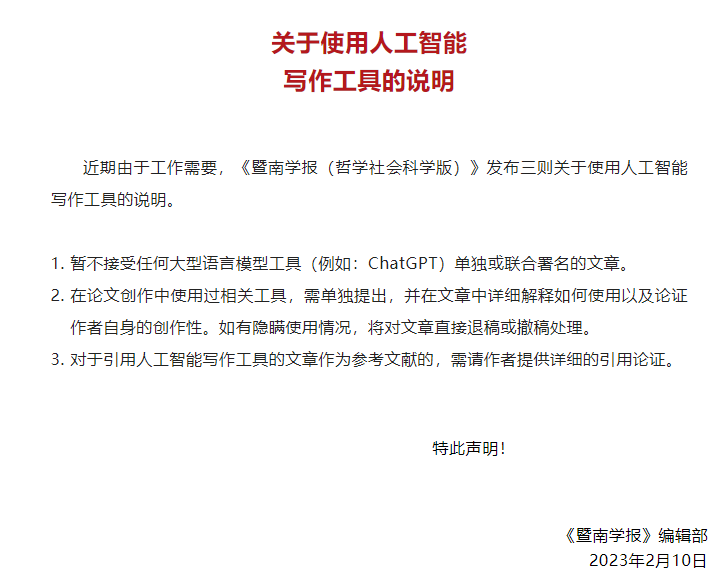

在國內,《暨南學報(哲學社會科學版)》發布關于使用人工智能寫作工具的說明。說明提到,暫不接受任何大型語言模型工具(例如:)單獨或聯合署名的文章。在論文創作中使用過相關工具,需單獨提出并在文章中詳細解釋如何使用以及論證作者自身的創作性。如有隱瞞使用情況,將對文章直接退稿或撤稿處理。對于引用人工智能寫作工具的文章作為參考文獻的,需請作者提供詳細的引用論證。

圖源:公眾號截圖??

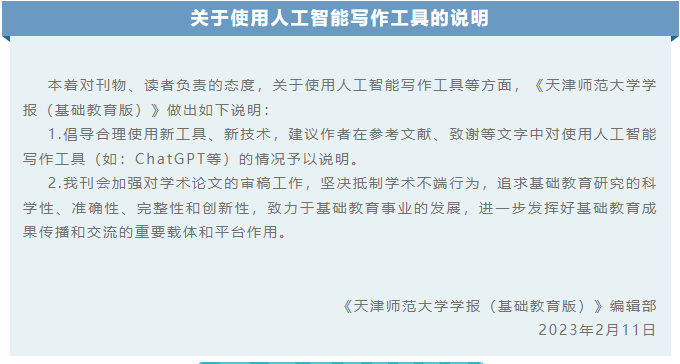

《天津師范大學學報(基礎教育版)》也發布相關聲明,建議作者在參考文獻、致謝等文字中對使用人工智能寫作工具(如:等)的情況予以說明。

我國香港大學也表明禁止使用或其他AI工具完成課程作業及評估等計算學分項目,若學生在未獲課程導師書面同意下使用,將被視作潛在剽竊個案處理。

正方 輔助工具?鍛煉能力?

據中國青年報采訪,部分導師和學生對于使用等人工智能撰寫論文持開放態度。“現在對人工智能的使用,并沒有‘傻瓜’到學生輸入一個問題、就能立刻寫出一篇完美論文的程度。如果學生真的用人工智能生成了論文并且達到了我的要求,那說明他也是下了一番功夫的。”

“一部分人過度神化了人工智能,寫出來的東西,其實并不能直接用。”有同學認為使用人工智能很鍛煉提問能力,“要問很具體的問題,如果自己的問題模棱兩可,它的回答可能也會有很大偏差,甚至有的時候答案會出錯。”

“向機器人提問,也是一種學習的方式。而搜索到的內容,只有自行消化,才能達到學習目的。”“人工智能提供給大家的只是一些信息,真正體現學術思想和原創性的部分在于作者自身對問題的洞察和思考。”

2月9日,上海市教委副主任倪閩景撰文指出,“是一種全新的知識工具,從這個意義上來說,它和我們幾千年來依靠的書本、圖書館并沒有兩樣,基于這樣強大的知識工具來學習,孩子們應該學得更好。”

圖源:網絡

有學者表示,如果將合理運用在正確場景,也可能提升科研工作者的生產力。比如快速檢索領域相關文獻:可以快速檢索某個特定領域的相關文獻資料,或針對某個話題搜索相關的研究方向,這在所有論文的文獻綜述、研究者的科研方向探索層面會有一定助益。在閱讀文獻過程中,可能遇到篇幅較長的內容,此時也可利用進行要點總結。此外,基于期刊發表語言要求,也可以指導寫作,潤色語法,幫助作者減少在論文撰寫中出現語法錯誤,優化文字表述。

“這樣的AI可幫助人類進行真實創造,尤其是幫助人類提高創造效率,比如提高獲取信息的效率或提出新穎想法,再由人解決其真實性問題。創造效率的提高將產生巨大效益和多方面影響,可以改變世界信息化格局。”

同時,有教授認為,技術帶來的機遇大于挑戰,對教育和學術界而言,與其恐慌,不如思考:為什么我們會一次次被機器打敗?他說:“對抗AI進化,不如人以更快的方式進化。教育沒能夠使得人類很快的進化,這是我們需要反思的問題。”

未來 學會提問?獨立思考?

牢騷太盛防腸斷,風物長宜放眼量。給學術界和教育界帶來的沖擊,值得更深入的思考。

“有的學生連一個有價值的問題都提不出來,更別說研究問題了。”

一些教育工作者、科研人員認為,一些學生恰恰不知道“問什么”,尚未建立起真正的研究功底,如果“問什么”都不知道,那么連AI這個工具都沒法很好地使用。一個好問題,既是年輕用戶與對話的起點,也是校園學子做好學術研究的開端。

在人工智能的沖擊下,標準化、模式化的創作與職業將被更多替代,而具有獨立思考、具備豐富原創性的內容、思考與工作的重要性將更加凸顯。

“人文社會科學和自然科學的疆域很廣闊,還有很多未開墾的處女地,需要我們去‘第一個吃螃蟹’。”

在知識生產方式不斷發展的情況下,對于獨創性的考查將更加重要。有專家就指出,我們不能原地踏步,仍以分數、做題的速度和效率等為單一標準,而是應轉變觀念,在技術基礎上強調更高層次的獨創性,著重培養學生的獨立思考能力和創新能力。應該說,重視培養學生獨立思考的能力,在過去已經提了很多年,但隨著人工智能時代的加速到來,這一點將顯得更加重要。這也要求我們的一些教育改革和創新需要有更大的緊迫感。

很多人恐慌迅猛發展的AI終有一天會威脅人類創作的創新價值與存在意義,成都商報記者對提問“是否有一天AI會取代人類創作者”,是這樣回復的:

“考慮到人類在創作方面的多元性,以及技術發展的速度,我們不能確定是否有一天AI會取代人類創作者。未來,AI創作將繼續推動藝術、文學、音樂等領域的發展,但我們希望人類和AI能夠共同協作,共同推動創作的發展。”

我們無法預見AI究竟會發展到什么程度,但可以肯定的是,獨立之精神,自由之思想,在人工智能時代尤為重要。

參考資料

1新民周刊|封禁?教育學術圈“有點慌”

2中國教育報| 火了,教育需要雙重應對

3新華每日電訊| 新觀察:抑制泡沫,耐住性子

4新華每日電訊| AIGC應用持續升溫,將如何改變普通人生活

5中國青年報| “橫掃”校園緣何遭封殺

6成都商報| 是終結者嗎

7中國新聞社| AI界新貴"出圈":揭示何種未來?

8文匯報|用寫論文涉違誠信大學:必嚴肅處理

9青年參考|美媒:改變教育的未來

10現代快報|用寫論文?混不過去!

11每日新報|多國高校禁止學生用

策劃|研究生宣傳中心

撰稿|王學欣

編輯| 潘佳佳

審核| 王學欣

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。